造作を“強味”にして、つながるすべての人の暮らしを豊かにする工務店(後編)

〈シリーズ_造作で住まい手の暮らしをかなえる人々14〉

造作を“強味”にして、つながるすべての人の暮らしを豊かにする工務店(後編)

相羽建設株式会社 工事統括・渡邉拓也さん 設計担当・松本翔平さん 広報統括・伊藤夕歩さん

メンテナンスやリフォームの拠点となる『あいばこ』(撮影:Nacása & Partners Inc)

前回は、建築家・伊礼智さんが、住宅設計のディティールを「標準化」し、質の高い家づくりを目指して誕生した i-worksのモデルハウスを見学。住むほどに愛着が深まる家の本質に触れました

そして、小泉誠さんとの取り組みから生まれた「わざわ座」「大工の手」の活動と、その取り組みから生まれた、「舎庫」の居心地のよさもレポートしました。

共通するのは、住む人を想い、細部まで手をかけ、作り込むことを厭わないこと。後半は、「つむじ」に立つ、もう1件のモデルハウスからスタートします。

地域の交流の場でもある「3階建木造ドミノ住宅」にはekrea Partsのキッチンが

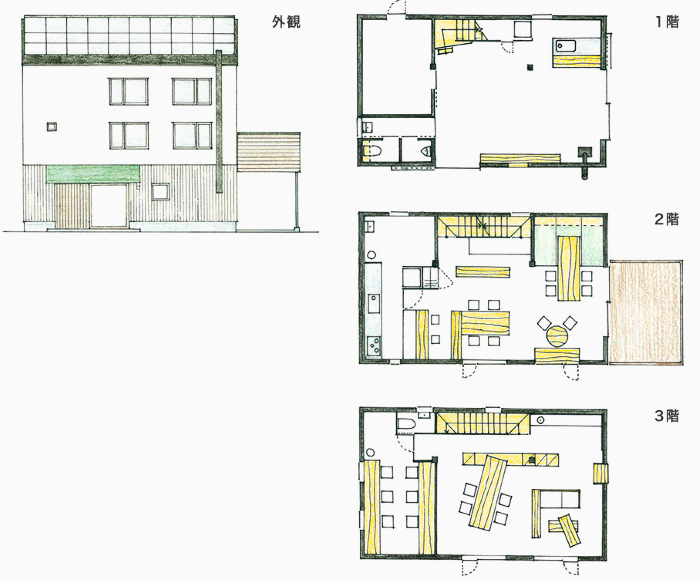

「3階建木造ドミノ住宅」の外観と間取り

「つむじ」の入り口にいちばん近い場所には、「3階建木造ドミノ住宅」が建っています。

木造ドミノ住宅とは、構造上必要な耐力壁を建物の外周部に集約させることで、内部に壁のない広々としたワンルーム空間を確保できる住宅。

高い基本性能を備え、家族の成長やライフスタイルに合わせて間取りの変更がしやすいことが魅力です。

こちらは、その大きな空間を活用して、地域の人が集まるマルシェや料理教室、手仕事体験の「場」にも使われています。

2階の家具やキッチンはすべて「大工の手」によるもの(撮影:阿部良寛)

この建物の1階と2階には、小泉さんがデザインした「大工の手」のキッチンが設置されています。実はこの本体部分には、ekrea Parts「キッチン・キット」が使われています。写真は、2階のキッチンをダイニング側から見たところ。

ダイニングと壁付けのキッチンの間に、軽食をとれるカウンターも造作(撮影:阿部良寛)

ダイニングとキッチンを仕切る腰壁の先には、慌ただしい朝の食事に便利なカウンターが。そして、その先に壁付タイプのキッチンが設置されています。

壁側のキッチン部分はキッチン・キットを横並びに(撮影:阿部良寛)

キッチンは、W2400mm×D650mmのI型キッチンと、W1050mm×D650mmのカップボードを横並びにしたプラン。

コンロの背後には、食器類を収納できるキャビネットを設置。上部は調理したものを一時置きできる作業台にプラスして、食事をとれるカウンターを造作しました。

「大工の手」ならではの造作の工夫が各所に(撮影:阿部良寛)

大工の手による細かな工夫が、細部にまでいきわたっています。シナ合板にオイル塗装を施した扉には、下をくりぬいて笠木風に取り付けたヒノキの手掛けを造作。

手をかけることで、使い勝手も美しさも保たれるキッチンになりました。

本社ショールームにもキッチン・キットを採用

本社ショールームのカウンターキッチン(撮影:西川公朗)

その後、「つむじ」から本社へ移動。上の写真は、1階ショールームに展示されている「大工の手」のキッチンです。

木の温もりを感じる可動式カウンター(撮影:西川公朗)

キッチン・キットI型(W2550mm×D900mm)を採用し、アイランドタイプに。袖壁と同じJパネルを使い、使用しないときは倒してしまえるカウンターを造作しています。

カウンターを支えている棚受けも造作

カウンターの下を見ると、差し込み棚受け部材が。これを取り外せば、カウンターは立ち上がり手元を隠してくれます。

カウンターの棚受けを差した状態(左側)と抜いた状態(右側)(撮影:西川公朗)

暮らしのシーンによって便利な使い方ができる優れものです。

造作することで設計、現場管理それぞれのメリットが

今回取材させていただいた、伊藤さん、渡邉さん、松本さん(左から)

今回の取材で気づいたことがあります。それはキッチンや洗面台で、既製品を使った例がひとつもなかったこと。その理由が知りたくて、工事統括の渡邉さんと、設計を担当している松本さんにお話を伺いました。

工事統括の渡邉拓也さん

「相羽建設には “強みを内製化する”というビジョンがあります。社員大工を増やし、ベテランの技が継承されていくことで、造作するのが当たり前という環境になっているからだと思います」(渡邉さん)

渡邉さんは、若い大工に、「出来合いの物を入れるのなら誰でもきる。自分にしかできない仕事をしないと、10年後は仕事がなくなるぞ」と言い続けているそう。

社内では、月に1回は社員大工同士で勉強会も開かれているそう。また、現場が厳しくなった高齢の大工は、マイスターとして加工場で「わざわ座」の家具製作を担当。「自分で作る」という考え方が社内に行きわたっています。

「造作(作り込む)ということには、メリットがたくさんあるんです。まず、既製品を使うことで、利益をもっていかれることはありません。それは住まい手のメリットにもなるはず。また、自分たちのペースで工事を進めていけることも大きい」(渡邉さん)

渡邉さんは、職人の確保が厳しい昨今、各工事現場の進捗状況が読めることで、腕のいい請負大工を、押さえておけるメリットを、強く感じています。

設計担当の松本翔平さん

約15年間、相羽建設で設計に携わり、毎年5棟前後、設計を担当しているという松本さんは、設計面でも造作することのメリット大きいと言います。

「いちばんのメリットは、設計した家のサイズに合わせて、うまく納めることができることですね。既製品を使うと、そのサイズに合わせて図面を引かないといけなくなります。また、商品の入れ替わりが激しいので、それを把握るのも大変。新しい商品が出ることで、以前採用した商品のメンテナンスのパーツが、手に入らなくなることもあるんです」(松本さん)

腕のいい職人を育て確保し、その職人が作り込むことで質の高い家が建つ。一方、設計面でも、図面を引くことで、多少手間がかかっても、メンテナンス時に対応しやすくなる。

今回の取材を通じ「造作」というキーワードが、長く快適に暮らせる家づくりには、とても重要なことを再認識しました。

相羽建設(あいばけんせつ)株式会社

地域工務店だからできる、人と人、人とまちが「つながる」暮らしを実現する様々な事業を展開。施工範囲は目安として本社のある東村山市から車で1時間圏内。「つむじ」の見学はWEBから予約を。写真は本社オフィス(撮影:西川公朗)

〒189-0014 東京都東村山市本町2-22-11

℡:042-395-4181/フリーダイヤル:0120-145-333

HP:https://aibaeco.co.jp/