設計力と大工の技で、愛着が生まれ将来も価値のある住まいを提案

〈シリーズ_造作で住まい手の暮らしをかなえる人々7〉

「設計力と大工の技で、愛着が生まれ将来も価値のある住まいを提案」

株式会社 増木工務店 取締役 高木恭子さん

今回は、埼玉県新座市を中心に活動する、増木工務店のコンセプトハウス「トコみど」に伺いました。

10年前に自社で新築した住まいを今必要な温熱環境を整えた室内は、快適そのもの。家を囲むように植えられた70種類もの草木、そして、10坪の畑。さらに、使われている自然素材の経年変化が、家づくりで大事なことを気づかせてくれます。

社として掲げている、「愛されつづける住まい と 暮らしを楽しむシカケ」という想いと、造作へのこだわりを取締役の高木恭子さんに伺いました。

施工事例では、ekrea Parts「キッチン・キット」を採用した事例も多数。あわせてご紹介します。

大手ハウスメーカーに負けない地域工務店の魅力

玄関を入ると、仕切りのない伸びやかな空間が広がる

増木工務店は、創業が明治5年の工務店。150周年を迎えた2022年に、ホールディングへの移行にともない、現在の増木工務店として、新たなスタートをきりました。

近年、数々のアワードを受賞し、高性能賃貸や多様な住まい方ができる家づくりにも挑戦している、注目の工務店。お話を伺った取締役の高木恭子さんは、そうした様々な取り組みの推進役でもあります。

高木さんは高校3年生のときに阪神淡路大震災で被災。たくさんの思い出がある木造の自宅に、住み続けることができなくなるという辛い経験をしました。大学では建築やインテリアを学び、卒業後は大手ハウスメーカーに就職。

「地震に強い家づくりに関わりたいと思ったんです。その頃は、耐震性が高い住宅というと、壁で支えるツーバイフォー住宅。そこで大手ハウスメーカーに就職しました。設計専任職で入社したのですが、おもな仕事はスケッチをCADで起こす作業。お客様と向き合いながら、いい家をつくりたいという想いとのギャップを感じました」

経年変化でいい風合いの「トコみど」外観

その後、いつくかの仕事を経験したのち、増木工務店に設計職で入社。

「それまで勤めていた会社では、既製品を組み合わせる家づくりが基本でした。しかし、増木工務店に入社して初めて、素材や暮らし、地域性などを踏まえ、長く使いやすいカタチを造作する住まいづくりを知りました。完成したときの空気感の違いを体感し、また数年後訪ねても色あせることなく、気に入って住んでくださっている様子を知ることもできました」

経年変化と大工の手仕事を知ることができる「トコみど」

室内も経年変化し、落ち着いた雰囲気に

今回伺った「トコみど」は、最初からコンセプトハウスとして建てられたものではありません。

「10年前に自社で設計・施工したこの家のオーナー様から、畑や庭木の手入れを楽しみながら暮らしてくれる方に借りてもらえないかと相談を受け、住まいだけでなく環境も含めた暮らしを提案するコンセプトハウスとして、弊社がお借りすることになりました」

そのため、使われている素材の経年変化や、以前の住まい手が丹精込めて育てた庭木の様子も見ることができます。

濡れ縁に設けられた格子戸。適度に外部の視線や日射を遮ってくれる

また、造作も随所に見られます。上の写真は、居間に面した濡れ縁に設けられた木製の格子戸。職人の手によって、錠にもやさしい温もりが感じられます。

「造作には大工の想いが込められています。日々の暮らしは慌ただしく過ぎていきます。疲れたり喧嘩をしたり、心にゆとりがないこともあります。そんな時にふと手に触れる物が手づくりなら、ほんのり温もりを感じ、新しい一日が始められるのではと思います」

ちなみにこの建物は、引き継いだ後、間取りはそのままに、温熱性能を今の基準に合わせオープン。その後、「性能向上リノベ デザインアワード2024」で選考委員賞を受賞しました。

室内にはわざわ座の窓ベンチやキッチン・キットの造作キッチンも

2階の窓際に設けられた大工の手によるベンチ

2階の居室の窓辺にはわざわ座の「窓ベンチ」が。これは小泉誠さんがデザインした、今人気の造作です。

「コンセプトハウスをオープンするにあたり、断熱性能を現在の基準の最高等級(断熱等級7)に性能向上リノベを実施しました。ですから、壁際も窓辺も外気温の影響を受けず、とても心地よい場所に。大工の手によるこのベンチは、来場者にも人気で、採用されるケースも増えています」

広々とした空間に馴染むキッチン・キットの造作キッチン

「オーナー様が今まで使っていたお気に入りのキッチンをお引越し先へ移設されたため、今回、キッチン・キットを採用し造作しました。10年経過した深みのある床や自然素材の空間に、既製のシステムキッチンを置くと、どうしても違和感があります。来場されたお客様にも好評で、実際に見てもらうと、こちらのほうがいいわね、空間に合うと納得されます」

キッチンを造作するメリットはほかにも。

「木の扉なら、経年変化を味わえます。また、汚れても作り直すことが可能。メーカーの扉だと、いざ替えたいと思っても、廃盤になっていることが多いですが…」

バーチ合板の扉に取り付けられた様々な樹種の取っ手

こちらのキッチンでは、バーチ合板を採用。取っ手は、気に入った色味や手触りのものを選べるよう、異なる樹種のものを取り付けています。

では、ここかからは実際にキッチン・キットを採用した事例をご紹介しましょう。

事例1. ダイニングテーブルと合わせ木製扉に。グリーンとも相性抜群の壁付キッチン

壁付キッチンにしたことで、会話が弾む

こちらは付き合いのあった地主さんから土地を譲り受け、4区画の街づくりしたうちの1件です。

境界ブロックを設けず草木を植え、窓から見える景色を共有することで実現できる、豊かな外部空間が得られる住まいを提案しました。

シンクの前には造作の収納棚を設置

当初キッチンは、対面キッチンの予定でしたが、ダイニングテーブルとキッチンを一体で使いたいという奥さまの要望で壁付に。

キッチン本体にはW2400mm×D650mmのI型のキッチン・キットを採用。扉材には、ダイニングテーブルと一体感が出るよう、同じ色味に塗装したシナ合板を張りました。

ちなみに写真右手奥のコンロの先には、リビングからキッチンを通らずに行ける、冷蔵庫とパントリーがあります。

横並びでスタディコーナを設置

キッチン横には、Jパネルでつくったカウンターを繋げました。この場所は2人の娘さんのスタディコーナー。キッチンに立っていても、すぐにコミュニケーションが取れるプランになりました。

事例2.ダイニングテーブルも造作、自然素材に包まれた温もりのキッチン

玄関からLDKを見る。その先は緑のカーテン(竹林)!

こちらは、対岸に竹林が広がる川辺に立つ家です。50㎡ほどの1階は、LDKに寝室も取り込んだ開放的な一室空間に。

リビングでくつろいでいても、ダイニングテーブルで食事をしていても、キッチンで食事の準備をしていても、ふと目を向けると竹林の緑が広がります。

キッチンの腰壁や扉材にはパインの積層材を使用。あづみの松の無垢フローリング、オガファーザーを貼った壁と相まって、明るく気持ちのいい空間になりました。

ダイニングテーブルは、Ⅱ型のアイランド部分と一体に

キッチンはキッチン・キットを採用してⅡ型のプランに。コンロのある壁側は幅1950mm×奥行650mm。シンクのあるアイランド部分は幅1650mm×奥行650mmのものを採用しました。

写真のようにシンクのあるアイランド側には、直径1200mmの丸テーブルをはめ込んでいます。

製作した家具屋さんが頑張り、脚のなしのすっきりとしたダイニングテーブルに。このようなプランができるのも造作の魅力です。

事例3.わざわ座のキッチン&畳ベンチの組み合わせが楽しい!

Jパネルを使って仕上げたわざわ座のキッチン

こちらは、分譲住宅として販売予定の建物に採用した、わざわ座のキッチンです。小泉誠さんがキッチン・キットをベースにデザインしたもので、腰壁や扉材にはJパネルを使用。取っ手も小泉さんのデザインです。

住まい手はこの建物のコンセプトが気に入り購入。その後、増木工務店社長の齋藤さんの家に案内したところ、キッチンの前に小上がりの畳コーナーがあるプランに一目ぼれ。

畳ベンチがあるので背の低い子どもでもカウンター越しにのぞき込める

キッチンにカウンターを取り付け、畳ベンチを設置。畳ベンチとキッチンの間には板を嵌め、小上がり風に。外せば掘りごたつのようになり、小料理屋にいるような気分を味わえる楽しいキッチンになりました。

造作家具は一汁一菜と同じ。暮らしを整えてくれる

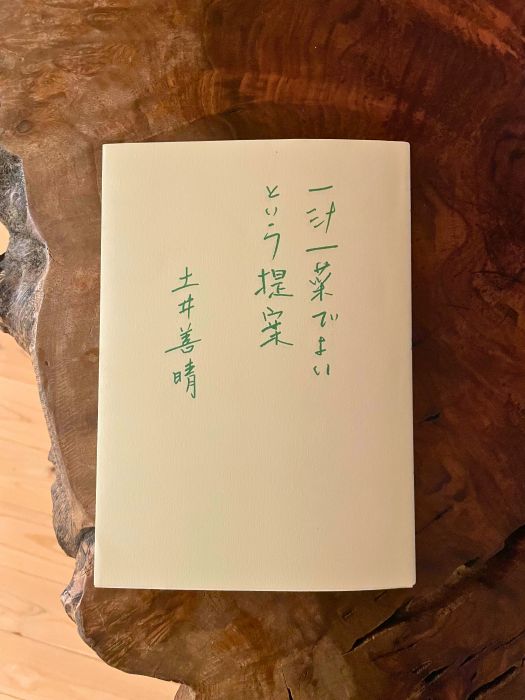

土井善晴氏の著書『一汁一菜でよいという提案』

後日、高木さんから1枚の写真と文章が届きました。

「私たちがなぜ、既製品ではない住まいをつくるのか、改めて考えてみました。造作家具のある住まいは、料理家・土井善晴氏の著書『一汁一菜でよいという提案』そのものだと思います。一汁一菜が、毎日の食卓に無理なく寄り添い、心身を支えるように、造作家具もまた、暮らしを静かに整えてくれます」

造作した物には、派手な装飾や過剰な機能はなくても、そこにあることで落ち着き、生活のリズムが自然とつくられていきます。また、月日が経つほどに暮らしに馴染み思い出も刻まれていきます。

高木さんは、造作家具のある住まいは、そんな暮らしをカタチにするものだと教えてくれました。

今回の取材で、造作の魅力を再認識できました。そして、造作が家での時間を豊かにしてくれることも。増木工務店がこれからどんな提案をしていくか楽しみです。

増木工務店(ますきこうむてん)

地域工務店だからできる、人と人、人とまちが「つながる」暮らしを実現する様々な事業を展開。施工範囲は目安として本社のある新座市から車で1時間圏内。「トコみど」の見学はWEBから予約を。

〒352-0011 埼玉県新座市野火止三丁目10-5

℡:048-477-3250

HP:https://www.masuki-koumuten.com/